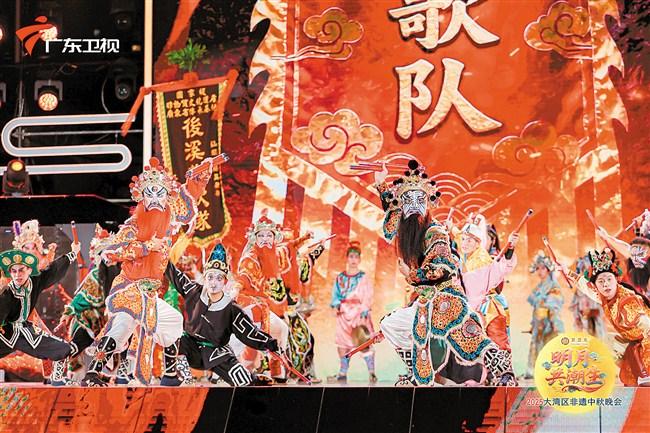

(活动现场。)

中秋节,被列入首批国家级非物质文化遗产名录。在今年的广东卫视“明月共潮生”2025大湾区非遗中秋晚会上,上演了一场文化根脉与青春活力的“双向奔赴”。

作为潮汕文化重要源头,千年古县潮阳底蕴深厚,而在此搭建起来的舞台,更是通过一台非遗盛宴惊艳四座。值得注意的是,那些曾被认为有些“老气”的非遗技艺,如今成了年轻人眼里的“新国潮”。这群“90后”“00后”甚至“10后”,用青春演绎出新时代的潮汕文化底色,让整场晚会自始至终洋溢着“青春气息”。

晚会开场,一股青壮阳刚的舞风扑面而来,300名潮阳英歌表演者挥动英歌槌,整齐舞步踏响地面,呐喊声响彻云霄。干练飒爽的西门女子英歌队,既传承了英歌之魂,更焕发出时代青年新风彩。当镜头对焦庄恩琪、桃园幼儿园英歌队的小队员“奶凶奶萌”的表情上时,观众不仅看到了一场精彩的“迷你版”英歌舞,更听到了英歌舞这项技艺的传承故事。大屏幕上,各英歌队旗帜次第升起,老一辈英歌人从心中发出“英歌舞后继有人了”的真诚感慨。

明月攀上夜空,晚会气氛也来到高潮处,此时,一曲悠扬的潮乐环绕在会场,那是来自潮阳区东信文艺协会的精彩节目《灯楼》。作为潮阳笛套古乐的经典之作,《灯楼》淋漓尽致地展现了原汁原味的古代宫廷音乐风貌。从曲式结构到旋律进行,都完整保留着宫廷音乐的古风韵味,风格古朴、庄重、典雅。而与这一悠悠古风形成强烈反差的是,镜头所及,皆为稚嫩年轻的脸庞。在此次演出中,潮阳区东信文艺协会一共组织了三支队伍参加,分别是标旗、笛套音乐和花篮。

“此次表演我们共派出一百多名演出人员参与,其中大多数是‘00后’,最小的只有8岁。虽然年纪小,但都是久经舞台的老演员。”潮阳区东信文艺协会副会长吴灶兴说。

一曲《灯楼》,不仅奏出了千年古县潮阳的深厚文化底蕴,更集中展现了多年来汕头致力于青年非遗人才培养的不懈努力。为使潮阳笛套音乐后继有人,潮阳区东信文艺协会多年来,积极培养青少年笛套音乐演奏人才,让老、中、青、少一起守护潮阳笛套音乐。2005年,协会成立“笛套音乐研究、培训中心”,其中一项任务就是培训青少年笛套音乐演奏人才。通过老艺人、协会的顾问老师传授演奏技艺,免费提供乐器、乐谱,吸引一批批青少年音乐爱好者到培训班学习,让他们逐渐成为潮阳笛套音乐演奏舞台上的一员。21年来,协会先后培训了一批又一批的青少年笛套音乐演奏员,更涌现一批省级、市级和区级非物质文化遗产项目代表性传承人。在今年3月份,东信集团公司董事长陈桂洲被认定为第六批国家级非物质文化遗产代表性传承人;2014年吴应枝、2023年吴灶兴被相继认定为市级非物质文化遗产项目代表性传承人,杨广忠、肖继鹏、肖楚明、肖泽兰、肖泽锋、郑春霞、肖丽敏等被认定为区级非物质文化遗产项目代表性传承人。

非遗文化百花放,人才培养硕果结。年轻的传承人正以自己的方式展现古老非遗的独特魅力,在守正创新和融合发展中,为文化传承、文明互鉴注入更多活力。

“未来,我们将继续加强非遗人才队伍建设,与院校合作培养更多高素质的传承者,将理论与技巧相结合开展常态化培训,打造供青年人才演出的训练舞台,为非遗的传承与创新提供坚实的人才保障。”吴灶兴说。

如今的潮汕非遗“展台”成了年轻人的主场。绣潮绣、嵌瓷片,手艺超地道;短视频晒英歌舞,点赞涌成潮。“遛娃”中笑声裹着潮韵飘,玩着玩着就把非遗接在手,老潮韵被他们焕出新味道。

(记者江文斌摄影报道)

粤公网安备 44051102000227号

粤公网安备 44051102000227号