您现在所在的位置 :

首页 > 汕头市卫生健康局(中医药局) > 政务公开 > 工作动态

您现在所在的位置 :

首页 > 汕头市卫生健康局(中医药局) > 政务公开 > 工作动态

像个马达难安静,孩子可能是患病。

多动症状莫大意,早点诊治更有利。

家里有个“熊孩子”,可能让很多家长多了一个烦恼,“熊孩子”没有一刻是消停的,打打闹闹、跑跑跳跳,总是在动。此刻,我们要想到孩子也许不是简单的活泼和爱动,他有可能是得了某种疾病,即儿童多动症。今天,汕头市中心医院儿科副主任医师陈丽莉将在本期节目中详细介绍了儿童多动症病因及其危害和防治等专业医学知识。

陈丽莉:汕头市中心医院儿科副主任医师;儿童保健、儿童心理发育行为亚专科负责人;广东省儿童神经学组及广东省儿童发育与行为学组成员;广东省康复医学会儿童发育与康复分会儿童自闭症康复专业委员会第一届委员。

儿童多动症就是“注意力缺陷多动障碍”

儿童多动症就是患病的小孩活动水平高,不能持久停留在一个地点上,有些患者还伴有大脑发育迟缓,或者是脑内神经递质紊乱、功能不良等症状。这些症状导致了患者多冲动、注意力不集中等现象,医学上把这种问题称为“ADHD”, 也就是“注意力缺陷多动障碍”。

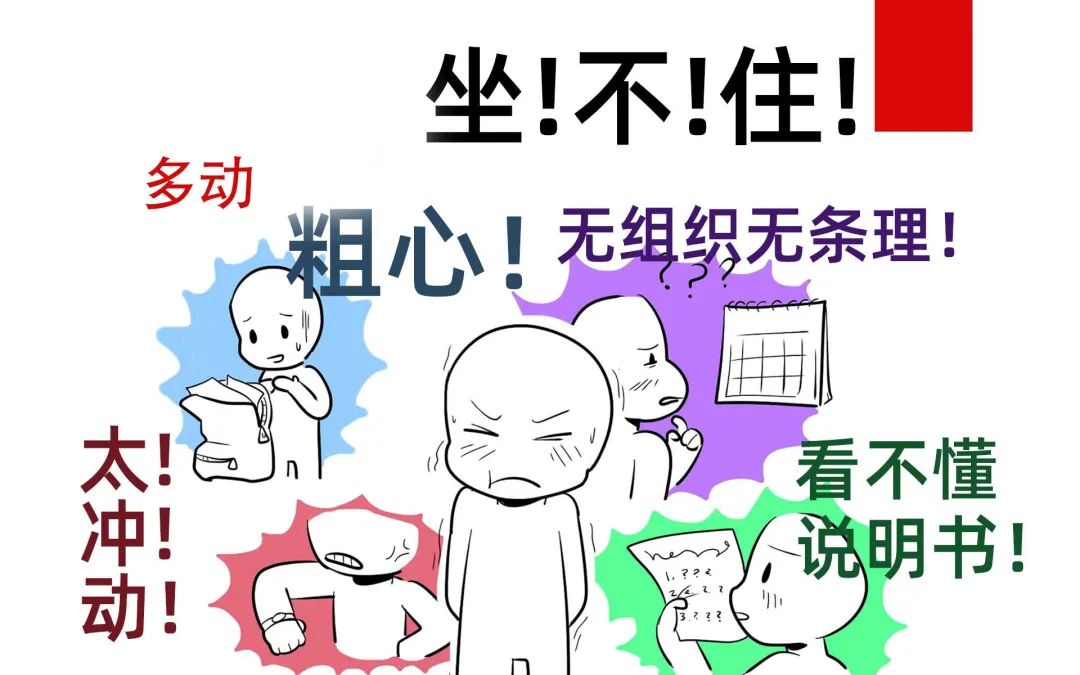

多动症一般分为三个类型。第一个类型是注意力缺陷型;第二个类型是多冲动型;第三个类型是混合型,此类型的患者病情更复杂,综合了第一、二类型的疾病特征,既多冲动又是注意力不集中。

多动冲动时间超半年就要引起重视

小孩多动、冲动或者是注意力不集中等行为,超过半年以上,我们就要引起重视。多动是一个小孩的特点,一般的小孩活动水平比较高,但不会停留固定在一个地点上,如果小孩行为异常的时间超过半年以上,很可能就是多动症了。

学龄前的儿童如果出现多动冲动等异常的行为举止,家长就要提高警惕孩子是不是得了多动症。学龄前的儿童在幼儿园时一般都不能静坐,但行为举止过于特殊就要注意了。比如,幼儿园老师说小孩就像装了马达似地坐立不安,根本就没办法坐下来。再如,周末家长带小孩去超市购物,在排队交钱时,像这种小孩根本就没办法长时间等待的。还有,一些小孩去游乐园游玩,需要耐心排队买票时,他就宁愿不玩了。

学龄期儿童多动症的异常行为主要表现在上课时总是丢三落四,忘记带铅笔、带课本,这种情况在一年级的时候特别明显,或者是上课经常注意力不集中、走神,这种情况持续半年以上就属于多动症,必须引起重视。

多动症及时发现是可以治疗的

儿童多动症及时发现,及时干预不良习惯是可以治疗的。家长如能及时发现小孩有多动冲动等异常行为倾向,并及时帮他做一个行为的矫正和建立良好的习惯,经过一个正确行为规范的干预,帮助孩子走上正常轨道,多动症这种病是可以预防的。

多动症的孩子一般是男孩子比较多,但是也有小部分是女孩子。女孩子一般以注意力不集中这类型比较多,男孩子以多冲动、攻击行为比较多。

患有多动症的孩子中,男孩和女孩的表现虽然有点不一样,但这种疾病对孩子的身心发育、社会功能以及未来发展同样是有危害的,需要家长予以重视。

多动症如不治疗会延续至成年并造成多维度损害

多动症假如不治疗的话,大概有1/3的人会延续到青少年甚至成年人,对成年人也有多维度的损害。成人多动症其原因就是在成年之前没有早期发现、没有及时诊断治疗,从而错过了治疗的最佳年龄,所以等到患者成年后就出现问题。多年人多动症表现在经常开车注意力不集中,甚至会出现车祸、外伤,还有就是工作成绩不好,人际关系也不好,婚姻关系处理不好,还有患有多动症的成年人也有情绪问题,很多会出现焦虑、抑郁,所以这种疾病是应该引起大家关注重视的一个问题。

发现异常要做好记录,若时间超过半年就要予以重视

儿童多动症对患者的学习、生活存在很大的负面影响,甚至会影响一个人的一生,因此需要家长做到早发现早治疗。

提醒家长,发现小孩有多动冲动等异常举动之后,最重要的一步就是要做好记录,及时对孩子的行为进行追踪记录。记录孩子平时多动冲动等异常行为出现的时间、频率、严重程度,还有持续时间大概有多长。假如是偶尔一两天,那问题不大,假如持续时间很长,甚至超过半年那就应该重视起来,有可能是得了“ADHD”,也就是注意力缺陷多动障碍这个疾病了。

家长记录下小孩的这些信息有很大作用,在带孩子去医院看病时,这些信息就可以提供给医生参考,方便医生做进一步的测试和判断。

多动症药物治疗效果好且安全性高

如果通过医生的诊断,发现孩子是患有多动症,治疗首选是服药,因为这个效果很明显。目前有两种药效果很好,也就是所谓的特效药。整个治病过程以药物治疗为主,配合行为心理干预治疗。药物治疗一般一个疗程就是一个月,经过治疗,观察小孩的病情,有些经过治疗,半年效果就不错,有些就要一年甚至两年,因为多动症是一个神经发育障碍性的疾病,它是属于一个慢性疾病。

做好儿童心理发育行为保健,关注儿童“能区”均衡发展

多动症的小孩,一般都有大脑发育迟缓,或者是脑内神经递质紊乱,以及功能不正常造成等问题;行为上也有所异常,多为注意力不集中、多动冲动或者是认知能力不足等。所以,儿童多动症进行早期预防很重要,尤其是对0-6岁儿童的预防工作。儿童多动症的预防要做好两点:第一点就是要优生优育;第二点更重要,就是要做好0-6岁儿童的保健。

儿童保健分为躯体的保健和心理发育行为的保健。心理发育行为的保健是一个比较高级的保健。比如小孩出现多动等异常行为时,家长就应该带小孩到医院专科门诊问诊,让医生看看这个小孩的社会功能、精细动作、语言方面有没有问题。还有看看这小孩的大运动有没有问题,小孩大运动的发育就是“二抬四翻六会坐,七滚八爬周会走”,还有,他是不是“能区”(身心发展规律)有问题 。通过医生的专业诊断,假如他能区出现了落后、迟缓了,我们就能进行早期干预,能在最大程度上避免注意力缺陷、多动障碍的发生发展。

《健康小剧场》天赋基因检测可信吗?

天赋基因检测到底是什么?社会上的一些检测机构说的天赋基因,大致包括毅力、责任心、自律能力、认知能力、记忆力、学习能力、语言表达能力、数学、音乐、舞蹈、运动天赋等等,甚至细化到你家孩子到底适合长跑还是短跑!当然,如果你的钱交得再多一点,还可以检测到探索能力、幸福感等等!

检测基因查天赋,是否真能靠得住?

当前社会上出现了一项通过基因检测儿童天赋的新服务,一些检测机构把它说得神乎其神,家长们对此将信将疑。那么这种基因检测天赋的说法是否可信?我们又该不该带着孩子去试试呢?不妨一起来听听医生专家的说法。

专家介绍,基因对于科学家来说,目前也一样地神秘。毕竟就现有的技术和知识来说,人类对它的了解还很不够。基因是生命的遗传密码,它储存着生命生长、发育等生命过程的全部信息。一个人有3万个左右的基因,这些基因与环境相互作用,决定着人的生老病死。天赋是人类的一种特质,它与基因之间必然存在着密切的联系。但是,关系究竟有多大,到底3万个左右的基因里面,哪些会影响到天赋,科学家真的还没搞清楚。

莫贴标签莫攀比,科技也要讲伦理

目前基因检测技术,主要是应用在疾病检测和药物选择上,至于孩子的天赋,利用基因手段来测试,不仅技术上远未成熟,就算技术上成熟了,它在应用上也会面临着诸多道德伦理问题。一个孩子刚刚降临到这世界,就通过所谓的基因检测,给他(她)贴上行或不行的标签,这很容易沦为一种“血统论”,对于人的平等、人的一生发展都是极为不利的。

来源:汕头橄榄台

中国政府网

中国政府网 无障碍版

无障碍版

粤公网安备 44051102000227号

粤公网安备 44051102000227号