yàn sè hú 堰 塞 湖

堰塞湖是由火山熔岩流、冰碛物或由地震活动使山体岩石崩塌下来等原因引起山崩滑坡体等堵截山谷、河谷或河床后贮水而形成的湖泊。

其中,由于地震引发河道两侧山体滑坡或崩塌、滑坡体或崩塌体落入河道形成拦水堤坝、河水聚集成湖的现象称为地震堰塞湖。

虽然名中带“湖”,

但堰塞湖与真正的湖截然不同,

可以称得上是“恐怖分子”。

堰塞湖形成后,

堵塞物会被冲刷、侵蚀、溶解,

一旦堵塞物被大规模破坏,

湖水便漫溢而出,

倾泻而下,形成洪灾,

极具破坏力。

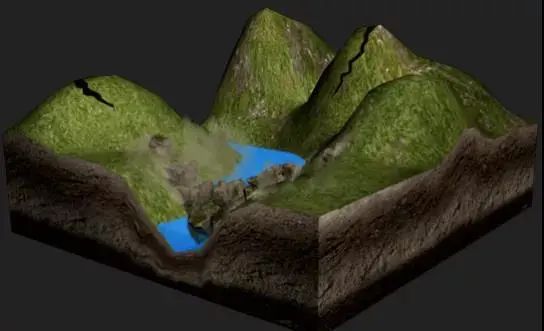

一、堰塞湖的形成

堰塞湖的形成一般有四个过程:

一是具有原有水系;

二是原有水系被堵塞物堵住;

三是河谷、河床被堵塞后,流水聚集并且往四周漫溢;

四是储水到一定程度,便形成堰塞湖。堰塞湖一旦决口会对下游形成洪峰,处置不当会引发重大灾害。

其中,地震堰塞湖的形成具有3个基本条件:

1. 地震区内有河流经过;

2. 河道两侧有山体,河床海拔明显低于周边山体;

3. 由于地震引发山体滑坡堵塞河道。

据统计,造成地震堰塞湖的地震震级一般在4.5级以上,大多数在6级以上,最小仅4.4级。地震震级越大,地震堰塞湖产生的可能性就越高。

地震堰塞湖由于主要是快速堆积所致,因而其坝体结构较为松垮组成物质松散,胶结不良,很容易因松动而造成溃堤,属于短暂的湖泊形态。

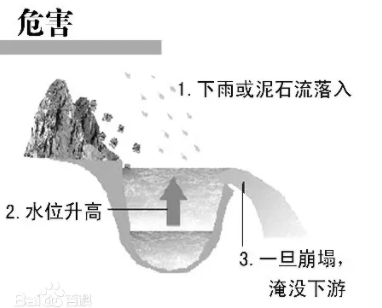

二、堰塞湖的危害

由于堰塞湖是截断正常流动的河流形成的,会短时间内增大河道宽度和河道蓄水量,主要的威胁也有两个:

一是河水上涨会危及上游沿岸居民,漫堤、改道等情况使上游面临一场洪涝灾害的威胁;

下游则会面对短期断流,影响正常取水等,然后堰塞湖改道或突然打开堵塞后,超额的流量冲击下游的水利设施,对水利设施产生极大的冲击,而河道弯曲处极有可能因此而发生天然的裁弯取直。

三、堰塞湖的案例

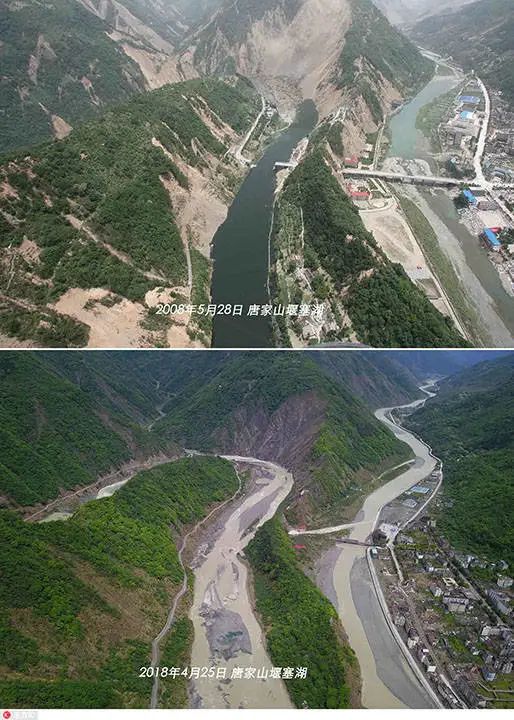

汶川地震

2008年5月12日汶川8.0级地震,唐家山堰塞湖是汶川大地震后形成的最大堰塞湖。该堰塞湖位于涧河上游,距北川县城约6公里,为汶川大地震形成的34处堰塞湖中最危险的一座。

雅安芦山地震

2013年4月20日四川雅安芦山7.0级地震,形成三交乡永定桥堰塞湖。该堰塞湖长300米,宽60米,高40米,库容200万立方米,影响下游7个乡镇、3000余户、10000多群众的生产生活。

鲁甸地震

2014年8月3日云南鲁甸发生6.5级地震,正在建设的红石岩水电站上游一处山体滑坡,造成会泽县纸厂乡江边村委会区域内牛栏江堵塞形成堰塞湖。截至当月6日,堰塞湖已淹没田地1270亩左右,造成87户350间房屋倒塌。

四、堰塞湖的防治

一般处理堰塞湖的思路同大禹治水一样,疏导为主:

"疏"就是清挖堵塞的河道,这种方法一般面对降雨造成山体滑坡,清挖工作量不大,可以短时间打通河道;

而"导"则是面对由构造运动引起的更大规模的堵塞,由于清挖的土石量特别大,无法短时间完成,先行架设导管,利用虹吸原理,对源源不断的水流进行分流,为清挖工作争取时间;

最严重的就是强震引起的整体山体移位,清挖工作无法完成,会主动重新规划水道,使之按照我们的意愿进行改道,令损失在可控范围内。

在排险的同时,堰塞湖要及时进行监测和预警。应立即开展对危害严重、情况危急的堰塞湖现场调查评估,进行动态监测,预测堰塞湖溃决时间及泛滥范围,撤离居住在泛滥范围内的受灾群众,安置抢险救援人员的临时驻扎场所,并制定下游危险区的临灾预案。

中国政府网

中国政府网 无障碍版

无障碍版

您现在所在的位置 :

您现在所在的位置 :

粤公网安备 44051102000227号

粤公网安备 44051102000227号