--市财政局“四坚持”高质量推进对口帮扶工作

推动巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接,是脱贫攻坚与乡村振兴交汇和过渡时期的一项重大战略举措,是实现共同富裕目标的应有之义,财政在其中肩负重要职责。汕头市财政局认真学习贯彻习近平总书记关于做好巩固扩展脱贫攻坚结果与乡村振兴有效衔接的重要指示精神,把驻镇帮镇扶村对口帮扶工作摆在突出重要位置,运用好财政手段和涉农资金统筹整合“关键一招”,党员领导干部带头,走入基层,深入群众,有条不紊推动对口帮扶工作各项工作落实,帮扶地区巩固拓展脱贫攻坚成果与乡村振兴有效衔接的新局面逐步形成。

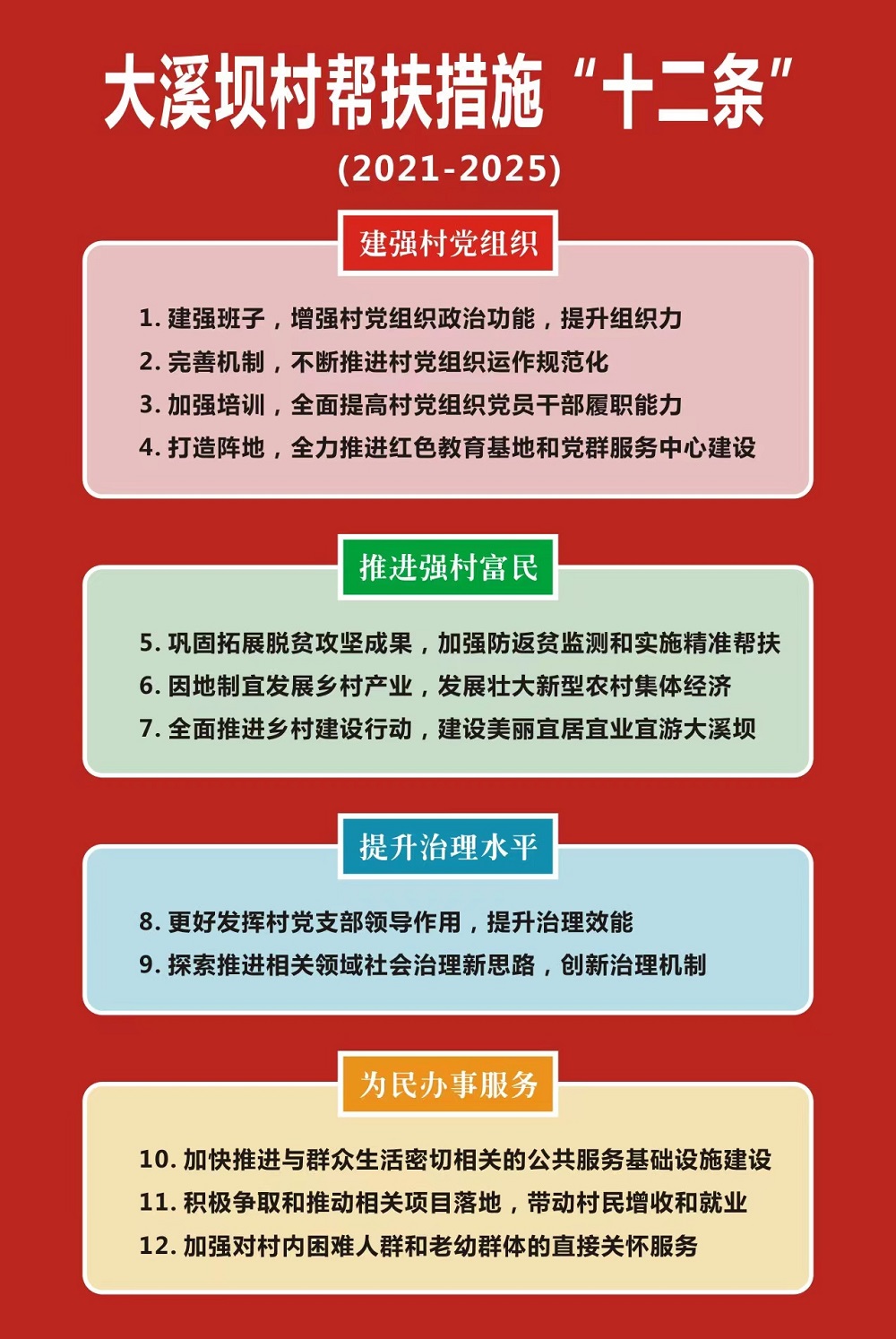

一、坚持党建引领方向,基层党组织战斗堡垒作用逐步增强。对口帮扶工作坚持党建引领方向不动摇,把“建强村党组织”作为首要职责任务,认真落实和深化拓展基层党建三年行动计划,切实发挥驻村第一书记作用,与派驻村“两委”干部围绕“提升组织力、树立新形象、引领价值观、走出致富路”的思路,大力实施“红色堡垒巩固”“红色队伍培育”“红色阵地打造”“红色产业发展”四大项目。通过严格规范“三会一课”制度、开设“第一书记”课堂、开展“区域党建共建联建”等方式,对口帮扶村党组织标准化、规范化水平逐步提升,村“两委”干部凝聚力、向心力显著增强,初步形成了一体规划、资源共享、事务共商、难题共解、整体发力的基层党建新模式。同时以赓续红色血脉、打造红色品牌为抓手,利用好省、市级涉农专项转移支付资金,投入逾850万元全力打造区域性革命传统教育基地、爱国主义教育示范基地、地方党史学习教育基地以及乡村文明建设的中心,充分发挥了派驻村在区域党建的枢纽作用。

二、坚持守住防返贫底线,强村富民产业势能蓄势待发。坚持把确保不发生规模性返贫作为压倒性的中心工作,以发展壮大产业作为推动乡村振兴工作思路的主线。建立防止返贫动态监测和帮扶机制工作流程、机制和措施,形成“1+2+N”工作模式,驻村干部牵头成立村委工作专班,完善村“两委”干部和第一书记挂钩联系防返贫监测户工作机制,深入开展防返贫监测帮扶工作,定期走访核查,动态调整。多措并举壮大镇村经济,推动完成对口帮扶村内55亩耕地承包经营权发包,同时立足于红色村实际,充分利用红色资源,引进企业投资管理,通过与第三方研学团队合作,带动600多个班次约3.5万人到对口帮扶村开展红色研学活动,多层次、多渠道、多形式提高村集体经济收入水平,一年来对口帮扶村实现增收逾10万元。

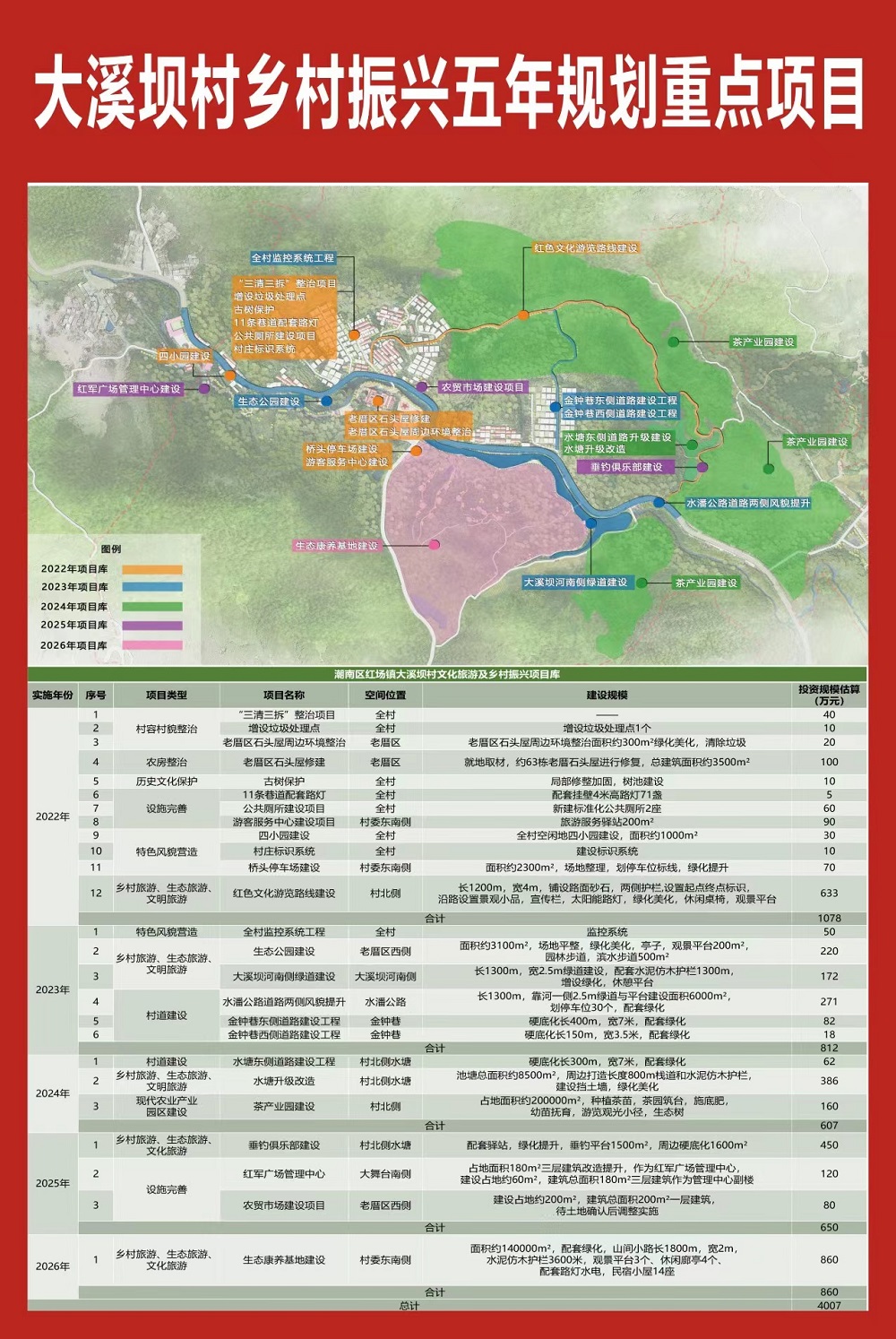

三、坚持系统谋划思维,基层社会化治理方式不断创新。驻镇帮镇扶村作为一项长期任务,需着眼长远,谋定而后动。对口帮扶工作坚持系统谋划思维,强化规划引领作用,驻村干部牵头与当地党委、政府按照“大学习、深调研、真落实”工作要求,共同科学谋划,制定了“一规划、两图、三计划”的工作机制,即编制一个全村域乡村振兴规划,制定对口帮扶攻坚图、路线图,制定对口帮扶年度计划、三年计划和五年计划。同时充分发挥财政部门职能优势,聚焦阶段性任务,坚持问题导向和目标导向,秉持“有重点、办实事、补短板、强弱项”原则,创新建立了村一级的“乡村振兴重点建设项目库”,为巩固拓展脱贫攻坚成果,接续推进乡村振兴提供“财政样本”。通过构建派驻村全科治理网格,统筹整合党建、综治、城管、安全生产、疫情防控等各类网络,形成全村治理一张网;坚持“一个党员就是一座堡垒”,充分发挥党员的先锋模范作用,确定33名“党员中心户”,深入推进“村到组、组到户、户到人”党建网格化治理模式,推动实现党员服务在群众中,群众受益在网格内。

四、坚持以人民为中心思想,为民办事服务能力显著提升。市财政局坚持以人民为中心发展思想,坚持把党史学习教育和“我为群众办实事”与助力乡村振兴驻镇帮镇扶村工作相结合,聚焦市委、市政府出台的事关民生的重要政策,着眼于基层群众的急难愁盼问题,集中帮扶资金帮助解决派驻村群众反映最强烈、需求最迫切的民生问题,一年来投入逾500万元推动补齐农村基础设施短板,解决对口帮扶地区饮水设施改造、垃圾收集点提升、路灯配套、文体公园等民生问题,实现“一份钱干成几件事”,并充分发挥财政资金“四两拨千斤”作用,成功申请专项债券1.2亿元投入“揭惠高速公路潮南区红场镇连接线”项目建设,全力打通红场镇“最后一公里”交通要道。同时,积极打造“党群微服务”品牌,通过党群服务中心升级改造,开展“微走访”“微帮扶”“微讲堂”“微阵地”等活动,推动机关服务基层、党员服务群众,实现服务触角延伸到群众家门口,实实在在地为群众办实事、解难题,不断提升人民群众的获得感、幸福感、安全感。

中国政府网

中国政府网 无障碍版

无障碍版

您现在所在的位置 :

您现在所在的位置 :

粤公网安备 44051102000227号

粤公网安备 44051102000227号