提起端午节,很多人首先想到的是“吃粽子”或“赛龙舟”。

但其实,在端午节除了这些传统习俗之外,还包含着极其珍贵的公共卫生防疫观念。沐兰汤、喷雄黄,避免“五毒”侵扰,都反映了古人对疾病的超强预防意识。

可以说,端午节还是一个名副其实的“公共卫生防疫节”。

端午“驱毒” 习俗形成早于屈原所处年代

据现有文史资料,端午习俗的形成远早于勾践、伍子胥、屈原等所处的年代,其原始文化含义应该是古人遣灾祛邪驱疫的风俗仪式,是一种民俗层面上的“公共卫生”活动。

人们之所以如此重视这些活动,和端午时节的特点密不可分。

这个时节,天气逐渐变热,多雨潮湿,人易生病,再加上蛇虫繁殖,易咬伤人。

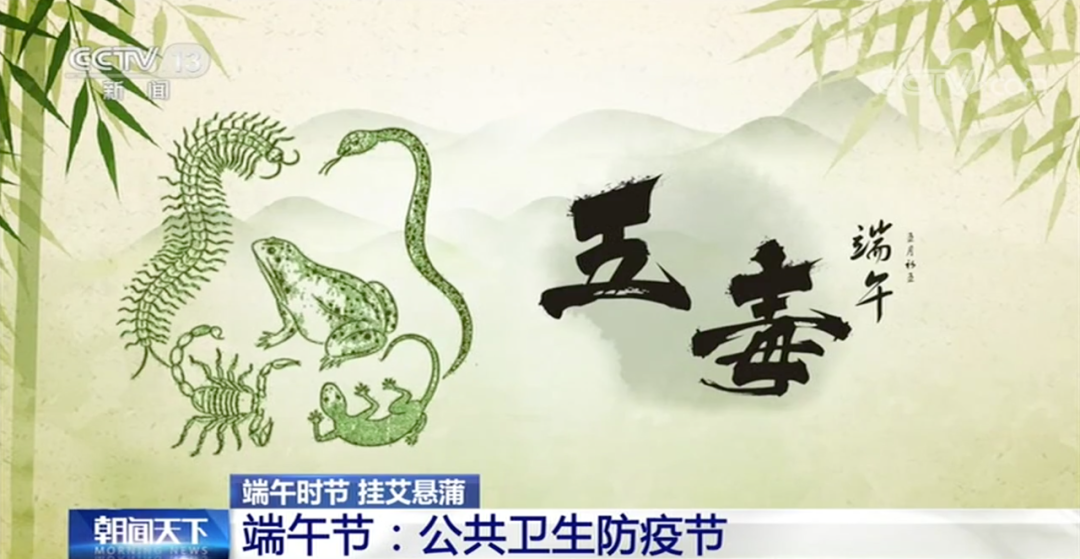

曾有民谣说道:“端午节,天气热,五毒醒,不安宁。” 意思就是从端午起,“五毒”开始滋生,扰得人不安宁。

这里提到的“五毒”,就是古时在人们看来有毒害的五种动物:蛇、蝎、蜈蚣、壁虎、蟾蜍。

为了避免毒虫侵扰,人们想尽办法,因此在民间形成了种种“驱毒”风俗。

赛龙舟也是一种“禳灾”的仪式

那么,人们是怎么做的呢?

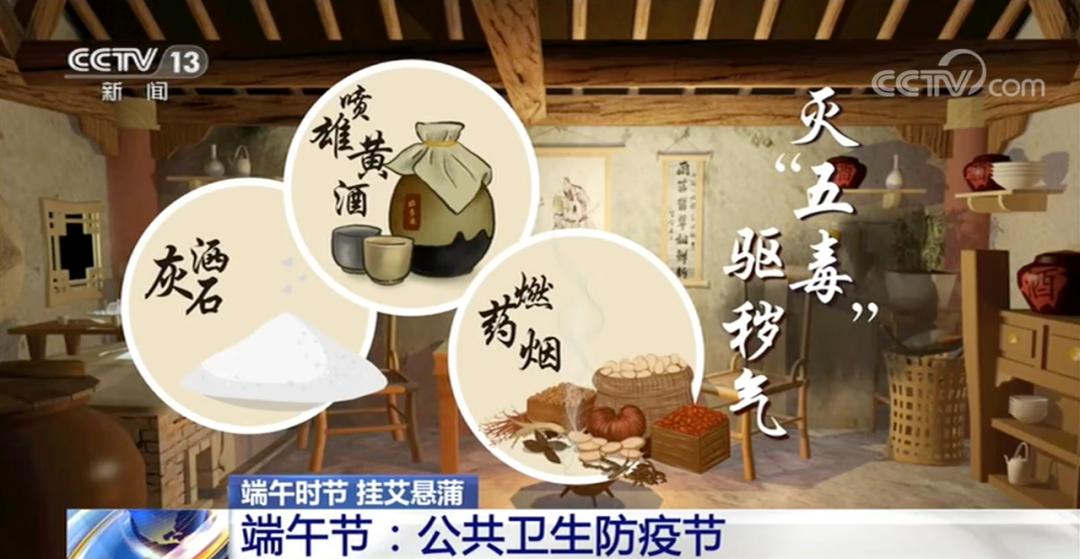

驱秽气:通常,人们会在屋角及各阴暗处洒石灰、喷雄黄酒、燃药烟,以灭“五毒”,驱秽气。

贴五毒图:同时,还要在屋中贴上五毒图,尤其会在儿童的鞋子、衣服、肚兜上,绣上五毒图案。

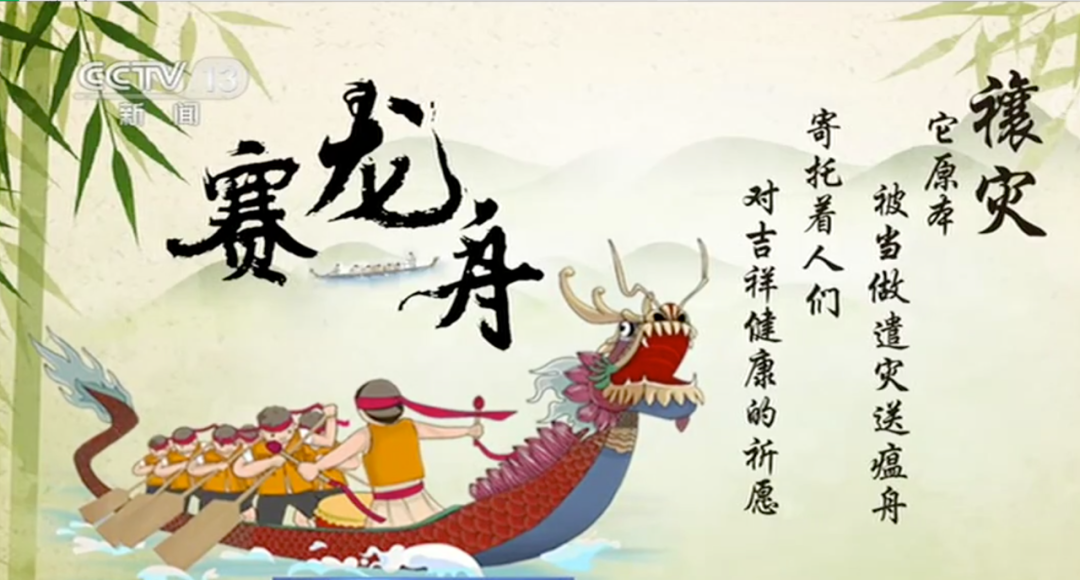

赛龙舟“禳灾”:可能很多人不知道,赛龙舟其实也是一种“禳灾”的仪式,它原本被当做“遣灾送瘟舟”,寄托着人们对吉祥健康的祈愿。

除此以外,还有采药、挂艾草、沐兰汤等等风俗活动。

端午:中国最早的“医药保健节”

民俗专家表示,从这些风俗来看,端午节堪称是中国最早的“医药保健节”,也可以算是我国最早的公共卫生节日。古老的风俗流传至今有了很多变化,但不变的永远都是人们对美好生活的向往。

今年的端午佳节,有点不一样

今年的端午佳节遇上疫情常态化防控。虽然不能放肆出游,但粽子必不可少,吃和买粽子,不仅是回忆家的味道,也是过端午的仪式感。

粽子虽好吃,但不能贪嘴!

粽子的主料为糯米,黏性高,不容易消化,加上广东人常在粽子里加入肥肉、豆类等配料也是不宜消化的食物,吃了难消化的粽子,容易引起胃胀、胃痛。如果是甜粽子,吃后易产酸,有胃病的人症状会明显加重。

吃粽子前,这几类人一定看仔细:

1、糖尿病患者

尽量少吃粽子,尤其是肉粽和甜粽,脂肪多,不易消化,若实在想吃,最好吃清水粽子,并控制好分量,一天以一个为宜。

2、有胆囊炎或胰腺炎病史患者

要尽量少吃粽子,而有胃及十二指肠溃疡病史的患者如果贪吃粽子,很有可能造成溃疡穿孔、出血;即便是脾胃功能强健者,也要少食多餐。

3、痛风患者

现在很多粽子品种繁多,如果发现粽子内包有鱿鱼、干贝、鲍鱼、等高价食材或粽子里有香菇时,要特别小心,以免痛风上身。

4、心血管病患者

粽子的肉、红枣、海鲜等,很容易让粽子成了高脂肪、高蛋白的食品,患有高血压、高血脂、冠心病的人如果过食用,可增加血液粘稠度,影响血液循环,易加重心脏负担和缺血程度,诱发心绞痛和心肌梗塞。

5、痰湿重、脾胃虚者

平常痰湿较重,整天觉得疲倦、乏力,腹部胀闷,经常打嗝,胃酸较多的人,就不要吃了,特别是凉的粽子更要避而远之。如果吃了,小心胃肠道罢工。

来源:广东卫生在线